ExposeBanten.com – Wacana pengembalian mekanisme pemilihan kepala daerah (Pilkada) kepada DPR/DPRD dinilai bukan sebagai inovasi, melainkan sebuah “regresi demokrasi” yang berbahaya.

Langkah ini dianggap sebagai upaya sistematis para elite politik untuk memonopoli kekuasaan dengan menumbalkan hak konstitusional rakyat demi efisiensi semu.

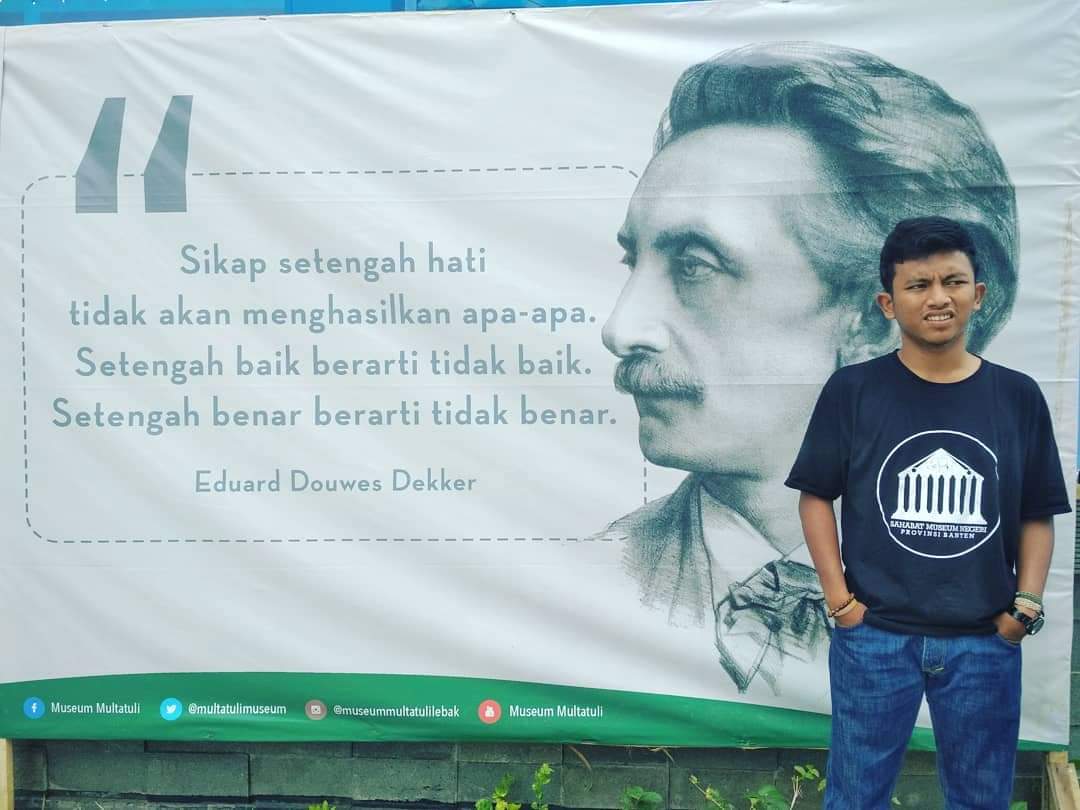

Azharudin Salim Regar, Alumni UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, menegaskan bahwa mengganti Pilkada langsung dengan pemilihan oleh legislatif adalah pengakuan dosa para elite yang gagal membenahi sistem, namun justru rakyat yang dihukum.

“Ini bukan sekadar perubahan prosedur, tapi pergeseran lokus kedaulatan. Rakyat dipaksa menyerahkan mandatnya kepada elite partai. Ini adalah proyek konsolidasi oligarki yang dibungkus narasi efisiensi,” ujar Azharudin dalam keterangannya, Sabtu (24/1/2026).

Cacat Logika: Menyalahkan Rakyat Atas Dosa Elite

Azharudin membedah tiga dalih klasik pendukung Pilkada via DPR: biaya mahal, konflik horizontal, dan korupsi. Menurutnya, argumen tersebut cacat secara metodologis.

Data menunjukkan bahwa korupsi kepala daerah bukan disebabkan oleh rakyat yang memilih, melainkan oleh mahalnya ongkos politik dan kuatnya cengkeraman oligarki di internal partai.

“Masalahnya bukan pada rakyat, tapi pada elite yang mengendalikan sistem. Menghidupkan kembali pemilihan di parlemen sama saja dengan melegalkan transaksi politik di ruang gelap, jauh dari sorotan publik,” tambahnya.

Dalam konteks lokal seperti Banten, penghapusan Pilkada langsung diprediksi akan memperparah dominasi kekuatan modal dan jaringan kekeluargaan. Pilkada langsung selama ini menjadi satu-satunya instrumen tersisa bagi rakyat untuk membatasi oligarki lokal.

Tanpa itu, reproduksi kekuasaan elit akan terjadi secara tertutup dan turun-temurun tanpa hambatan.

Secara konstitusional, Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 mengamanatkan pemilihan yang demokratis sebagai respons atas trauma otoritarianisme Orde Baru.

Jika kepala daerah dipilih oleh DPR, maka pemimpin tersebut hanya akan setia kepada fraksi dan ketua umum partai, bukan kepada rakyat yang dipimpinnya.

“Rakyat kehilangan posisi sebagai pemberi mandat. Secara moral dan institusional, DPR sendiri belum optimal menjalankan fungsinya. Bagaimana mungkin lembaga yang legislasinya sering bermasalah dan pengawasannya tumpul, merasa lebih layak menentukan pemimpin daerah dibanding rakyat,” tegas Azhar aktivis Alumni UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Ia memperingatkan bahwa demokrasi memang mahal dan “berisik”, namun sejarah membuktikan sistem partisipatif jauh lebih tahan krisis dibanding sistem elitis yang rawan manipulasi.

“Jika hak politik rakyat dicabut, demokrasi Indonesia tidak akan runtuh secara dramatis. Ia akan mati perlahan, dilegalkan oleh undang-undang dan disahkan oleh para elite yang takut pada suara rakyatnya sendiri,” tutupnya. (AboSopian)